Идея посетить зону отчуждения Чернобыльской АЭС родилась у меня больше года назад, но реализовать ее оказалось непросто. Попасть туда можно только в составе организованной группы по пропускам – это платно и недешево.

Слышала от ранее бывавших там людей, что везде все серое, дома заросшие и производят удручающее впечатление.

Однако в нашем случае что-то пошло не так. Замечательная солнечная погода без единого облачка на синем небе. Потрясающей красоты естественная природа, которая последние 40 лет не знала руки человека. Тишина. И только мы… Так нас встретила самая загадочная, таинственная и потому такая привлекательная для любителей экстремального туризма зона отчуждения на территории Хойникского района.

Наш экскурсовод Петр из Гомеля – бывший сталкер. Мы встретились возле деревни Бабчин, в которой до эвакуации проживало 728 человек. Кстати, на КПП «Бабчин» дозиметр уже показывал радиационное излучение 0,54 микрозиверта в час (далее – мкЗв/ч). В городах, для примера, средний показатель 0,12 мкЗв/ч. Мы прошли радиационный контроль, у нас проверили документы, выдали пропуска, ознакомили с техникой безопасности. Мы приняли таблетки йодомарина и двинулись в путь.

Час в музее…

Первой остановкой был музей ПГРЭЗ, находящийся на территории научной части зоны отчуждения.

На огромной карте гид показал нам границы заповедника с покинутыми населенными пунктами – всего 96 деревень, расположенных в Хойникском, Наровлянском и Брагинском районах. Некоторые из них, например, деревня Рудаков, которая полностью состояла из деревянных домов, была захоронена. А в деревню Стреличево спустя 10 лет после аварии вернулись люди. И это единственный случай восстановления населенного пункта после катастрофы на ЧАЭС.

Больше всего в процентном соотношении после взрыва на атомной станции пострадала Беларусь – 24 % ее территории было загрязнено. Украина на втором месте – около 3 %. Меньше всего были заражены земли в Брянской области России. Здесь мы узнали про отличия зоны отчуждения от зоны отселения: первая навечно выведена из использования человеком.

Также в музее представлены залы, посвященные флоре и фауне заповедника и старинному быту белорусских деревень. В музее много чучел животных. Сотрудники утверждают, что все они сюда попали из зоны умершими естественным образом: из живой природы никого не изымали, и мутантов, вопреки легендам, пока не находили.

Также в музее представлены залы, посвященные флоре и фауне заповедника и старинному быту белорусских деревень. В музее много чучел животных. Сотрудники утверждают, что все они сюда попали из зоны умершими естественным образом: из живой природы никого не изымали, и мутантов, вопреки легендам, пока не находили.

Кого из зверей можно встретить в зоне? Конечно, зубров. Их когда-то завезли на украинскую территорию, чтобы восстановить их популяцию, а они постепенно мигрировали к нам. Сейчас их насчитывается около 200 особей, зимой их подкармливают сеном и витаминизированной мукой. Для этих целей в зоне построена своя зуброкормилка. Есть медведи, рыси, волки, косули, зайцы, орлан-белохвост. А несколько лет назад появились краснокнижные лошади Пржевальского, а также лошади породы русский тяжеловоз.

Здесь жили люди… Бабчин

В том же Бабчине есть заброшенная школа, 1976 года постройки. Здание настолько разрушено и разорено внутри, что мы дальше порога не проходили. А в 20-ти метрах рядом стоит другое интересное красное сооружение, построенное в конце XIX века.

Это церковно-приходское учебное заведение, которое работало вплоть до постройки новой школы. После в старом доме расположился УПК. Нам стало интересно, и мы пошли внутрь – там все разрушено. Обратили на себя внимание очень высокие двери и разрушенные этажи. На потолке местами сохранилась лепнина и висит огромный крючок для старой люстры.

Наш гид объяснил, что чем дальше от эпицентра зоны отчуждения, тем всё в худшем состоянии после выселения людей и действий мародеров находятся постройки и имения, и что самое интересное нас ждет впереди.

Наш гид объяснил, что чем дальше от эпицентра зоны отчуждения, тем всё в худшем состоянии после выселения людей и действий мародеров находятся постройки и имения, и что самое интересное нас ждет впереди.

Сев в машину, мы поехали вглубь заповедника. Было заметно, что все деревни расположены на удаленном расстоянии друг от друга. И почти все дороги, их соединяющие, худо-бедно асфальтированы или усыпаны гравием. Делалось это уже после аварии, чтобы прибить радиоактивную пыль и защитить ликвидаторов и транспорт.

Следующая остановка – некогда крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Хойникского района – завод комбикорма. Когда-то здесь бурлила жизнь и работали люди, сейчас же это заброшенные цеха, заржавевшее оборудование и скрытые под навесом снопы сена, которым зимой будут подкармливать диких животных.

Оревичи…

Здесь мы первым делом отправились в больницу. Деревянного здания медицинского учреждения я еще ни разу не видела.

Снаружи оно больше похоже на жилой дом. А внутри – длинный коридор и открытые двери врачебных кабинетов, где до сих пор стоит стоматологическое кресло, люлька для взвешивания младенцев и отдельные кабинки процедурного кабинета. Очень пыльно. Под ногами гнилые доски пола – местами страшно ступать. И наверх невольно поглядываешь, чтобы балки не обвалились. Чуть подальше – здание аптеки. Тоже деревянное.

Сохранилось здание большой средней школы. Когда начали прогуливаться по этажам, сразу обратила внимание, в каком красивом месте она расположена. С одной стороны лес, с другой – залитый солнцем луг, а за ним – холмы. Кстати, на этих холмах-дюнах снимали отдельные сцены фильма про партизан «Иди и смотри».

Сохранилось здание большой средней школы. Когда начали прогуливаться по этажам, сразу обратила внимание, в каком красивом месте она расположена. С одной стороны лес, с другой – залитый солнцем луг, а за ним – холмы. Кстати, на этих холмах-дюнах снимали отдельные сцены фильма про партизан «Иди и смотри».

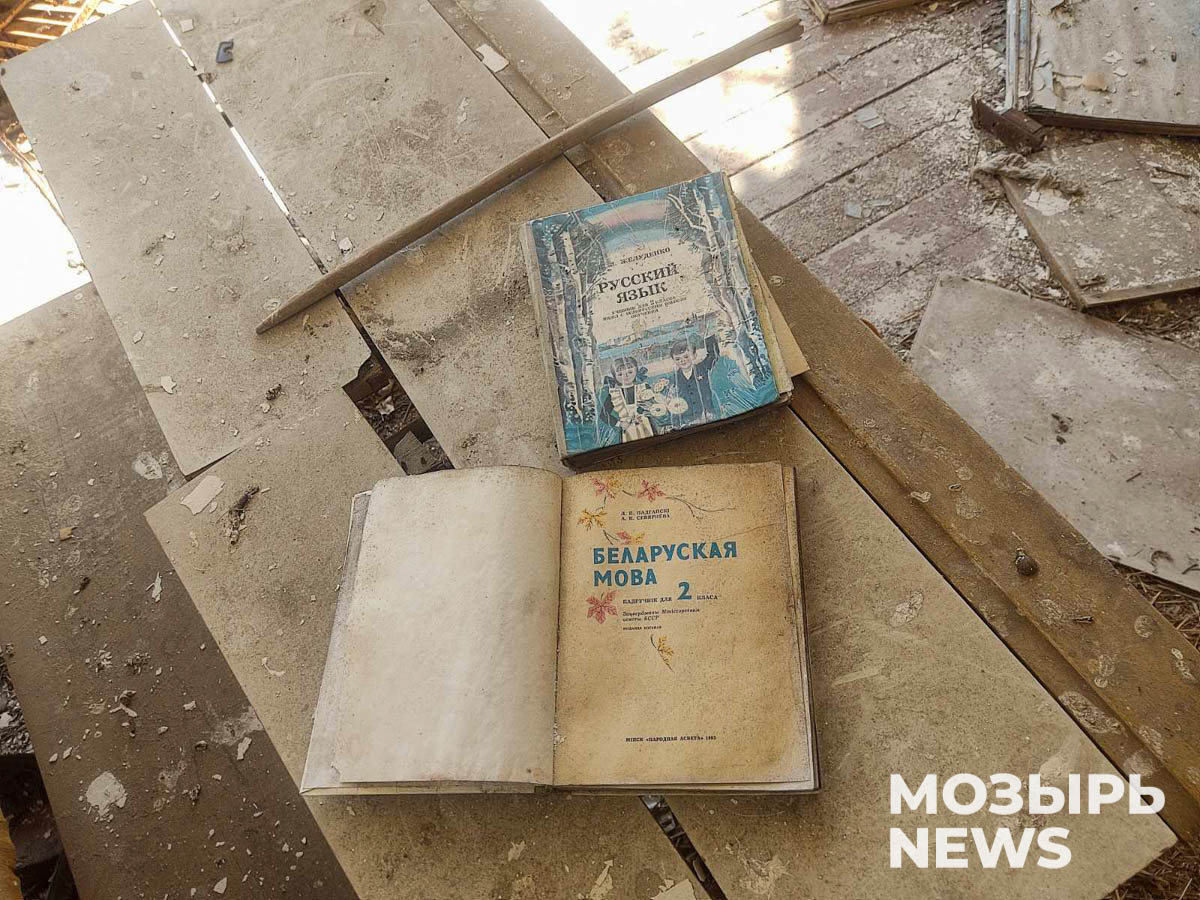

В классах на сохранившихся партах и сейчас лежат учебники, за учительским столом – указка, впереди – запыленная классная доска, на стенах – портреты писателей, плакаты… А на полу – противогазы.

Страшное облако

Как известно, радиация оседала на землю не равномерно, а пятнами. Пример того, как в пределах буквально 10-ти метров дозиметр показывает абсолютно разную ее интенсивность, мы увидели возле школы.

Здесь сажали людей в автобусы для эвакуации. Тех, кто не проходил дезконтроль, отправляли стряхивать обувь. Есть местечко около трех сосен, где люди стряхивали песок с ботинок и потом только занимали место в транспорте. Так вот там дозиметр показал нам значение больше 10 мкЗв/ч.

В деревне Дроньки мы посетили начальную школу в деревянном домике с печным отоплением. Из вещей запомнились только сломанные печки и выбитые стекла. Экскурсовод пояснил, что это делали ликвидаторы, чтобы люди не возвращались домой.

Моя знакомая, теперь мозырянка, когда-то жила в Припяти. Она рассказывала, что, когда случилась авария на ЧАЭС, им было предложено покинуть дома, взяв с собою только паспорта. Люди были уверены, что через месяц они вернутся. В зоне до сих пор находят самовольных поселенцев. Их вылавливают, штрафуют и выдворяют.

Погонное…

Последним пунктом нашего путешествия стала деревня Погонное – самая крупная на нашем маршруте.

Здесь есть кладбище заброшенной техники, в частности, комбайны ростовского производства (тогда «Гомсельмаш» своих еще не производил). И много мотоциклов. Машин в те времена в деревнях почти ни у кого не было, и двухколесный транспорт был самым популярным средством передвижения.

В этой деревне располагался до аварии крупный колхоз. Была и своя ветеринарная клиника. Зашли в детский сад с пианино посреди комнаты, детскими игрушками и деревянными манежами для самых маленьких – всё в пыли и запустении.

Изюминкой нашего путешествия стала пожарная вышка. Самые смелые поднялись наверх. Оттуда с расстояния 30-ти километров видна крыша шестого недостроенного блока ЧАЭС. Говорят, в ясную погоду видно больше, но дымовая завеса лесных пожаров мешала рассмотреть всё более детально.

На эмоциях

Когда я собиралась ехать в зону, мне было и страшно, и жутко интересно одновременно. Интерес победил. Однако по приезде домой я почувствовала, что мне не по себе: все-таки это зона радиоактивного заражения в сочетании с эмоциональным шоком. А потом вспомнила, что все болезни действительно от нервов и самовнушения, и пришло успокоение.

Поэтому мой совет: слушайте свое сердце, свою интуицию и мнение своего доктора, прежде чем совершать такие интересные, но экстремальные путешествия.

Людмила ЛИПНИЦКАЯ

Фото автора